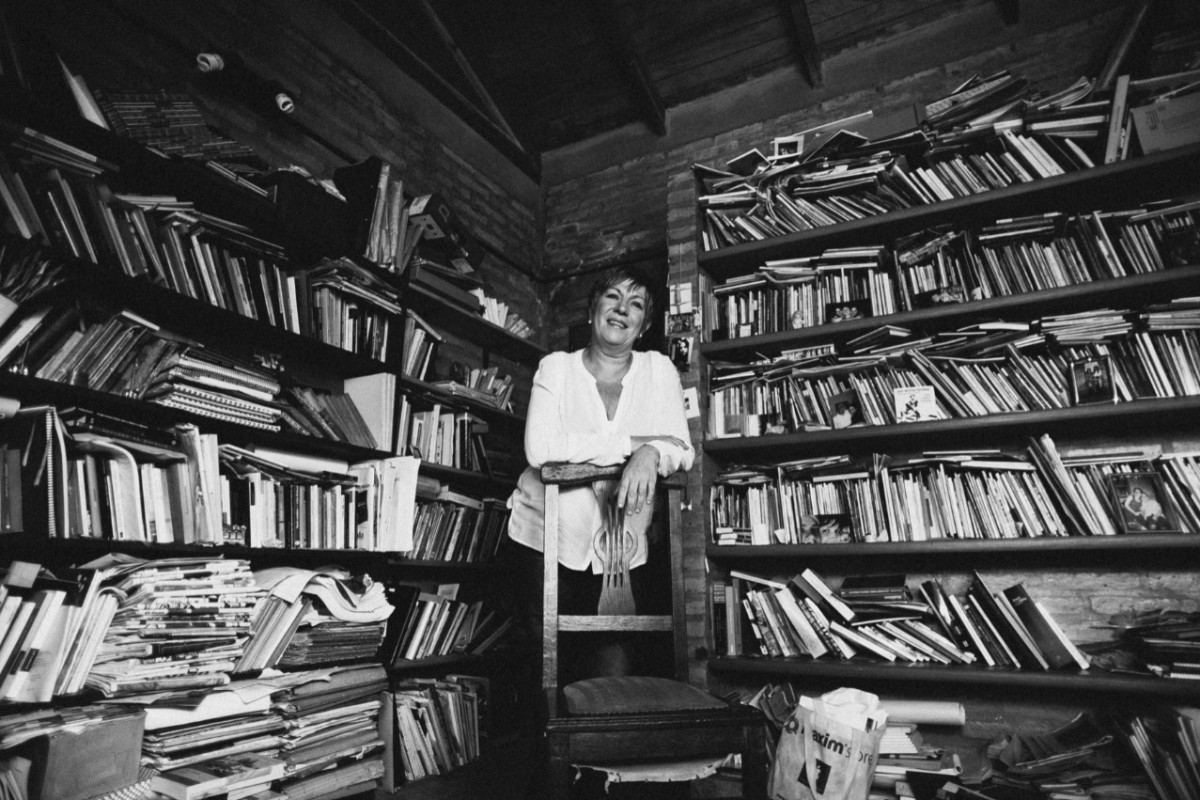

El lugar en el que María Teresa Andruetto ha vivido la mayor parte de su vida, es la provincia argentina de Córdoba. Nació en Arroyo Cabral, en 1954, se crio en Oliva y vive actualmente en Cabana, un pueblo de menos de 2 mil habitantes. Y fue eso, su entorno, lo que tomó protagonismo en su libro autobiográfico, Una lectora de provincia, lanzado el año 2023, en el que narra su vida como lectora provinciana, desde la infancia hasta la actualidad. La publicación es parte de la colección Lector&s, dedicada a ensayos sobre la lectura, del sello argentino Ampersand.

Andruetto accede a conversar con La Fuente por mensajes de audio de Whatsapp y lo primero que comenta, con el característico acento cordobés, es el título de su nuevo libro: «Usando una frase que se decía en mi casa, quise hacer de trapos bandera. Es decir, tomar eso que podría ser una carencia, como un valor. Me gusta sostener la idea de que desde la provincia también se puede construir una escritura y trayectoria literaria. El título fue un posicionamiento político que me permitió plantarme sobre mi identidad, en esa idea de que todo pájaro canta mejor si está parado sobre su árbol genealógico».

El origen de Una lectora de provincia, comenta Andruetto, estuvo en un correo electrónico que escribió a Graciela Baticuore, directora de la colección Lector&s: «Le acerqué un conjunto de material que tenía, preguntando si le interesaba, y ella me hizo una contrapregunta sobre mi infancia, sobre cómo había empezado yo a leer. Y fue como abrir una compuerta y que fluyera la historia de lectura. Una historia sencilla. La de una chica de pueblo, con mucho interés lector, pero lejos de los grandes centros de circulación cultural. Lo que salió es muy sincero».

Las ansias lectoras de Andruetto en un pueblo sin librerías ni bibliotecas, leemos en sus memorias, se pudieron satisfacer inicialmente gracias a su padre, un inmigrante italiano muy lector, quien abandonó con pesar su biblioteca en Europa y formó una nueva al llegar a Argentina. Toda la familia de la escritora, sin embargo, es responsable de su interés por la lectura. Años después de que su padre muriera, en 1990, preguntó a su madre qué le había hecho elegir a su papá. «Los libros —respondió ella—. Es que yo ni muerta me hubiera casado con un hombre al que no le gustara leer».

Aunque el foco de Una lectora de provincia está en la lectura, Andruetto narra episodios biográficos que influyeron en algunas de sus narraciones, al igual que lecturas esenciales para su escritura. Sobre Cesare Pavese, piamontés como sus ancestros, escribe: «La lectura de Pavese me hizo sentir que el mundo del que yo venía, el pueblo, la llanura, los chacareros, el vecindario, las mujeres hablando, escoba en mano, en la vereda, podían ser material de escritura». Un ejemplo de esto está en el libro infantil Campeón (2009), ilustrado por Nicolás Arispe, que ocurre en un pequeño pueblo argentino y en el que los personajes, que son todos los habitantes del lugar, se entusiasman por algo que en cualquier capital pasaría desapercibido.

El camino de una escritora

La dictadura argentina marcó la vida de Andruetto. Cuando sucedió el golpe de Estado, en 1976, relata en Una lectora de provincia, ella era estudiante de Letras en la Universidad Nacional de Córdoba y militante del Frente Estudiantil de la Izquierda Maoísta, por lo que temió por su vida y se refugió en la Patagonia. Con ella pudo llevar sólo tres libros, que leyó y releyó, de Italo Calvino, Carlo Emilio Gadda y Borges. Los libros políticos —Gramsci, Marx, Rosa Luxemburgo— los dejó con sus padres, quienes pronto los quemaron por miedo a que fueran descubiertos en las redadas militares.

Su primera novela, Tama, la escribió al finalizar la dictadura, en 1983, aunque fue premiada y publicada 10 años después. Le siguieron más novelas, como Lengua madre (2010) y Aldao (2022); los poemarios Kodak (2001) y Cleofé (2017); y conjuntos de cuentos, siendo el último de ellos, Como si fuesen fábulas (2025). Por su producción infantil, Andruetto se ha destacado particularmente. En narrativa y ensayo. Parte de sus reflexiones sobre este género, fueron reunidas en el fundamental, Hacia una literatura sin adjetivos (2008).

El 2025, Andruetto fue nominada al Premio Astrid Lindgren —que se entrega en la Feria del Libro Infantil de Bolonia y finalmente recibió la francesa Marion Brunet— y el 2012 se convirtió en la primera autora en lengua castellana en recibir el prestigioso premio Hans Christian Andersen, el llamado Nobel de la literatura infantil. Entonces ya era autora de premiados libros para niñas, niños y jóvenes, entre ellos El anillo encantado (1994), La mujer vampiro (2002) y La durmiente (2010), cuento de una princesa que no es despertada por un príncipe; sino que, como anuncia el epígrafe, por una revolución.

Hans Christian Andersen, dice la argentina en su autobiografía lectora, fue un autor que leyó en su infancia sólo a través de adaptaciones, pero que de todas formas logró impactarle por sus personajes: «Yo sentía una fuerte identificación con esos excluidos, singulares viviendo entre extraños, diferentes en un mundo de iguales, pobres de toda pobreza en un país helado y mezquino».

El fin de la dictadura, además de marcar el inicio de Andruetto en la escritura, permitió su ingreso al mundo laboral. Trabajó como docente e hizo talleres de lectura a ancianos, a jóvenes encarcelados y a mujeres. Los talleres a mujeres, dice en esta conversación, fueron particularmente reveladores, porque la acercaron a escritoras y le abrieron un nuevo horizonte: «La lectura de escritoras me dieron una llave para sentir que las cuestiones “menores” o privadas, podían tener un lugar en la literatura».

¿Cuándo te convertiste en una atenta lectora de escritoras?

Cuando hice la carrera de Letras, entre 1971 y 1975, no leíamos mujeres. Solo recuerdo haber leído a Rosario Castellanos y Silvina Ocampo. El resto eran varones, varones, varones. Y sucedió que en 1984, cuando la dictadura había terminado, la provincia de Córdoba me contrató para hacer talleres que eran considerados de recuperación del tejido social. Y uno de los talleres era para mujeres en un lugar de extrema carencia, que estaba rodeado de muerte, porque allí estuvo lo que fue el campo de concentración de La Ribera. Esas mujeres eran de formación muy precaria, muchas no alfabetizadas, y los talleres de literatura fueron un pretexto para hablar de lo que les pasaba y sentían. Empecé entonces a pensar a través de qué caminos de lectura llegar a ellas y llegué a las obras de mujeres. Mujeres para otras mujeres. Y para mí misma también. Leímos entonces a Marguerite Duras, Natalia Ginzburg, Flannery O’connor, Eudora Welty, Amalia Jamilis. Las lecturas se empalmaban con las mujeres. Iba descubriendo a unas por las otras.

Posteriormente ingresaste a asociaciones feministas y el 2012 creaste la colección Narradoras Argentinas, de la editorial Universitaria de Villa María, que diriges con tu hija, Juana Luján, y Carolina Rossi.

A lo largo de los años noventa, eso que yo tenía como una cuestión más de piel, se fue consolidando con lecturas de ensayos. Se fueron anclando ideas, tomando posiciones y me interesé por trabajar hacia los lectores, en la visibilización de obras de escritoras. Las escritoras que publicamos en la colección son del siglo XX, que ya no están en actividad. El inicio de la militancia feminista, por otro lado, coincidió con mi propia vida, porque me estaba separando, tenía dos niñas, una de ellas recién nacida, y fui por varios años jefa de hogar. Lo que me hizo conectarme, por la rama materna, con una genealogía de mujeres solas. Mujeres de trabajo rudo sosteniendo casas. Tengo mucho de ese relato gracias a cartas. La importancia de la escritura de mujeres no solamente está en los libros, sino que también en la escritura privada, doméstica, en las cartas. Siempre me apasionaron.

Muestras admiración por muchos poetas, como Beatriz Vallejos, Mary Oliver y Circe Maia, entre otras, y por la forma de vida poética.

En mi caso, siento que dialogan dos partes. Una parte creativa, que me ha hecho escribir y disfrutar de la escritura de un modo muy deseante; y otra parte de mí que ejerció la docencia y que sostuvo una casa por varios años. Entonces, no pude permitirme una vida poética, en el sentido de una vida contemplativa, no demandada por las urgencias de lo cotidiano. Hay un diálogo entre esas dos Teresas. Todo es una negociación entre el deseo, la potencia del deseo, y las condiciones en las que uno vive. Sí que siempre he sostenido y me ha sostenido una ética de la escritura, que es también una ética de vida, en el sentido de que la palabra ficcional no se vea borrada por el ejercicio de vivir. Tratar de ir hacia lo más profundo de uno mismo y no traicionar eso más hondo que uno encuentra allí.

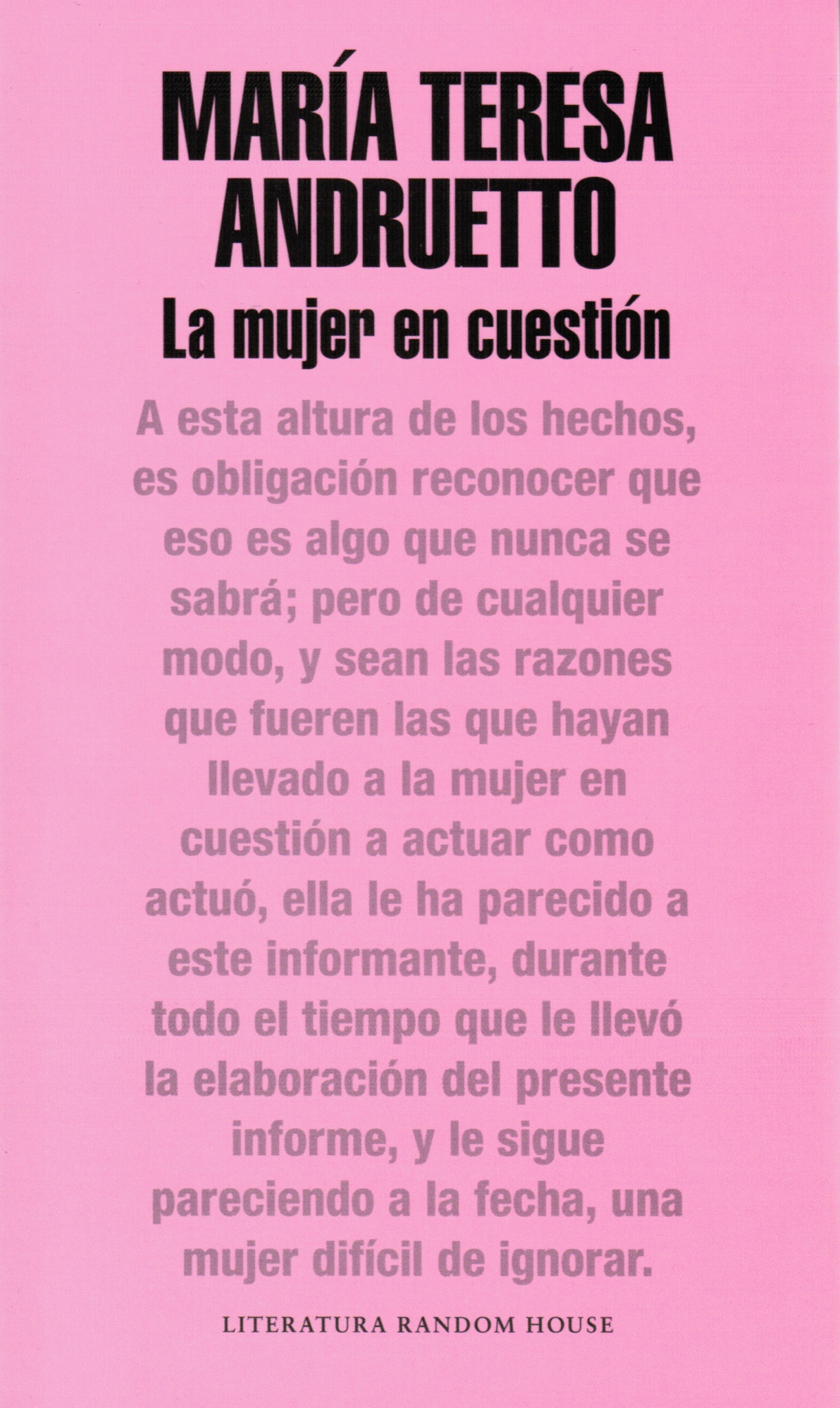

Has tocado la dictadura en tu narrativa —como en La mujer en cuestión (2003), novela sobre una mujer sobreviviente de un centro clandestino de detención en Córdoba— y en Una lectora de provincia, anotas: «La literatura es una de las formas más interesantes de la memoria de un pueblo». ¿Cómo la literatura puede contribuir a la memoria de un país herido?

Para mí la literatura es una forma de memoria. Y a mí lo que me interesa no es la memoria congelada y unívoca, sino las memorias. Y la literatura permite eso. Para los represores y asesinos está o debería estar la justicia, pero hay un lugar donde la responsabilidad se disuelve y ese es el lugar al que puede llegar la ficción para hablar de la dictadura. ¿Cómo llega la justicia hasta alguien que comienza un rumor sobre que tal persona es comunista?, por ejemplo. No se puede llegar con la justicia. Eso es lo que a mí me interesa para mi ficción. No la dictadura con mayúscula. Me interesa saber qué pasó con nosotros, con las personas comunes y corrientes. Por qué uno traiciona, se esconde o lucha. Qué pasó para que, como pueblo, hayamos sostenido la dictadura por tantos años. Porque pienso también la memoria como ética. Porque de algún modo somos testigos sociales, distintos a los testigos de los juicios. Somos testigos de una época, de lo sucedido, y hay algo del orden de los sagrado en eso. Hemos quedado también para decir nuestra palabra por los que no están. Y habría una ética de escritura junto con eso. Me interesa no cerrar la memoria, ni dejarla en un altar. Porque me parece que la posibilidad de sanar como sociedad está en que las heridas no se cierren, que nos sigan haciendo pensar.